您现在的位置是: 首页 > 一周天气 一周天气

宜昌今天特大暴雨_宜昌下大雨

tamoadmin 2024-12-21 人已围观

简介1.长江洪灾频繁发生,其主要自然原因是什么?2.中国98特大洪水发生原因3.长江流域发大水为什么不能及时排向大海?4.宜昌朝天吼漂流 涨潮能不能去?5.中国历史上最大一次水灾是哪次?6.我国最大的洪水是什么时候?在哪里?(一)1998年洪水概况1998年5月中旬开始,长江中下游大范围降雨,水位迅猛上涨,洞庭湖、鄱阳湖基本蓄满,湖南的湘江、沅水,江西的信江、抚河、昌江相继出现超历史最高水位,初步形成

1.长江洪灾频繁发生,其主要自然原因是什么?

2.中国98特大洪水发生原因

3.长江流域发大水为什么不能及时排向大海?

4.宜昌朝天吼漂流 涨潮能不能去?

5.中国历史上最大一次水灾是哪次?

6.我国最大的洪水是什么时候?在哪里?

(一)1998年洪水概况

1998年5月中旬开始,长江中下游大范围降雨,水位迅猛上涨,洞庭湖、鄱阳湖基本蓄满,湖南的湘江、沅水,江西的信江、抚河、昌江相继出现超历史最高水位,初步形成和长江上游来水相互顶托之势;6月下旬,长江三峡以上流域持续数日大到暴雨;7月2日,宜昌出现第一次洪峰,上中游洪水相互遭遇,全流域型洪水从此开始,干流接连出现8次洪峰。干流沙市至九江江段,水位多次超过历史最高水位0.55~1.25m;沙市水位曾3次超过1954年的历史最高水位44.67m,最高达45.22m。8月中旬,三峡和清江暴雨,沿江有较大范围河段在相当长的时段内超过历史最高洪水位,宜昌、汉口出现当年最大流量,沙市、汉口出现最高水位。九江长江大堤8月7日溃决,湖南、湖北也有多处决堤。洪水从6月中旬持续到9月,沙市、监利、螺山、汉口、九江水位超过警戒水位的天数长达57~76d,监利至螺山、武穴至九江江段超过历史最高水位的天数长达40多天。湘、鄂、赣三省最大受淹面积约为1586万亩,中下游五省共溃口分洪1705个围垸,淹没耕地295万亩,绝大部分受灾的农田是由于内涝,受灾人口230万,死亡人数1562人,灾民229万人,受灾耕地19.67万hm2,经济损失达1600多亿元人民币。这次抗洪抢险动员了20多万人,群众670万人,国家拨发抢险资金数十亿元,各地调用抗洪抢险物资100亿元,各界捐款捐物50亿元。

(二)洪灾原因

1.自然原因

长江流域降水丰富,分布不均,全年80%的雨水集中在8~9月,1998年6~8月长江流域平均降雨量为670mm,比多年同期平均值多183mm。汛期雨带出现南北拉锯及上下游摆动现象,使上下游洪水遭遇;厄尔尼诺的强大暖湿空气带来了强降水,造成长江流域洪峰不断。紧随着厄尔尼诺来的拉尼娜现象又使应当按期北移的副热带高压突然杀了个“回马枪”,使一度相对缓解的长江干流汛情再度紧张起来。整个过程使长江流域主汛期间降雨频繁,强度大,覆盖范围广,持续时间长,导致流域出现了3次持续大范围强降雨过程。同时,流域暴雨移动方向是由中上游向中下游移动,引起干支流洪水遭遇,洪峰叠加,大大地加重了洪灾。

长江从发源地到入海口全长6300km,上游比降在144m/100km~485m/100km之间,宜昌以下中下游比降仅为2.8m/100km,上游携带大量泥沙,在江汉平原和湖泊沉积下来,调蓄能力降低。

2.人为原因

(1)乱砍滥伐森林

西南地区是我国现有森林面积主要分布地之一。但自20世纪50年代起开始砍伐森林,特别是 60年代中期开始的三线建设,进一步扩大和加剧了天然林区的破坏,森林的面积和蓄积与50年代相比减少了50%;长江两岸的农地开垦、建厂和城市化,使两岸80%的森林被砍伐殆尽。四川省193个县中,森林覆盖面积超过30%以上的仅有12个县,一些县的森林覆盖面积还不到3%。长江流域面积180万km2,水土流失面积就达20%,每年流失土壤24亿t,5亿t以上的泥沙流入东海,中游段河床现已高出地面,成为继黄河之后的又一条“悬河”,致使同样的流量,水位即被抬高很多。

(2)中下游湖沼不合理的开发利用

由于人类不停地围垦中下游两岸的湖泊,据调查和不完全统计,新中国成立以来有1/3以上的湖泊被围垦,消亡的湖泊达1000余个,总面积达13000km2以上,蓄水容积减少达500亿m3以上,相当于三峡库容的5.8倍。如洞庭湖1825年面积达6000km2,1949年为4350km2, 1958年为3141km2,18年仅存 2691km2,容积由1949年的293亿m3下降到18年的174亿m3,下降了40.6%;由于泥沙淤积,湖底每年平均提高 3.6cm;目前,湖岸洲滩面积已达12万hm2,且每年以666.7hm2的速度扩大。与1937年相比,洞庭湖城陵矶长江入口处河床抬高约2m,在相同水位下,泄洪量减少2.5万m3/s。湖南省淤积严重的大型水库有5座,泥沙总量达1.14亿m3,中型水库210座,淤积严重的有35座。由于湖泊水库蓄洪分洪能力下降,同样流量的来水,长江出现比以前更高的水位。

(3)人口剧增引起土地过度开发

1998年长江中游洪水具有中流量、高水位、大灾害的特点。这与人口剧增,土地过度开发有着密切的关系。到1991年,仅长江流域人口就有3.亿,占我国国土总面积18.8%的长江流域,却哺育着全国1/3的人口。川江流域农业人口约占总人口的85.6%,农业区内垦殖率很高,上游地区旱地约有264万hm2,几乎都垦为坡耕地。江、雅砻江和岷江流域坡度大于25°以上的旱地占34%~45.6%。大渡河中游的峨边县和金口河区则占到70%~90%,这些坡地多是没有水保措施,并被顺坡耕作。当坡度大于20°时,侵蚀模数每公顷达到5000~6000t。根据三峡库区不同土地利用状况土壤侵蚀量的计算,林地、灌丛、草地和农地的年侵蚀量分别占三峡库区侵蚀量的6%、11%、23%和60%,入江泥沙的贡献率分别占6%、12%、35%和46%。

(三)减灾对策

1.开展退耕还湖,退耕还林

退耕还林和退耕还湖工作成功的关键在于解决粮食问题和合理安排农村剩余劳动力。在坡度大于 25°的山坡应坚决退耕还林;在土壤和水利条件较好的缓坡地可以推行农林复合经营体系。对于目前仍未开发的洲滩,应该严格制止围垦;对调蓄、行洪无重大影响的圩区,可继续保留但要提高抗洪标准;对有碍行洪和调蓄的圩区应坚决进行整改,并建设安全岛(台)、安全楼、物资和人员紧急转移公路等安全措施,以便随时可用作蓄洪分洪区;对防洪能力差或原是鱼类重要产卵场的圩区,应坚决“退田还渔”,改造成半封闭型的筑圩养殖。

2.大力开展小流域综合治理

山区要以小流域为单元进行综合治理,将生态环境保护与经济发展、生物措施与工程措施相结合,推广坡地改梯田、等高种植等技术,大力发展生态农业。

3.加强林业建设

1)加强天然林的管育。首先是禁止砍伐天然林,抓紧制定天然林生态系统的管理办法和措施,以便逐步过渡到分类型进行对应的科学管理。建立国家级水源林区,主要在长江上游两岸10km范围、南岭、雪峰山、武陵山、秦巴山、大巴山、桐柏山、天目山、武夷山、幕阜山等山地大力发展水土保持林,使中上游地区防护林面积达到50%~70%,在中下游地区达到30%以上。

2)大力开展封山育林和次生林改造。对飞播林、生态脆弱地区的新林要实行常年封山,以便尽快发挥防护效益。

3)加速长江中上游防护林和公益林建设。在土壤条件较差、植被恢复难度较大的地区,如喀斯特山区和水土流失严重的红壤丘陵地区,应加大对人工林投入。造林工作应贯彻“乔、灌、草相结合;防护林与经济林相结合;封山育林与造林相结合;生物措施与工程措施相结合”。建设多林种复合型的森林,如防护-用材林型、防护-经济林型、防护-薪炭林型、防护-特用林型等,充分发挥森林多种功能。

4)合理解决转产职工安置费用、上游地区造林绿化费用。以当地筹资和中央投资为主,积极吸引外部资金,建立生态公益林补偿机制。

5)大力发展种草养畜。在不宜造林的高山草甸、坡地和干热河谷应种植牧草发展畜牧业,以保持水土,改善生态环境,提高经济效益。

4.加强湿地的保护及合理开发利用

开展对河滩与湖沼湿地的调查,增设湿地自然保护区;对湿地开发前要认真进行生态、防洪等方面的评价,以充分发挥湿地蓄纳洪水、调节径流的功能。

5.开展流域总体规划

调整全流域土地利用结构,进而调整经济结构和人口布局。以可持续发展的原理为指导,在综合发展生产力的基础上,从自然、社会、经济综合考虑,打破地方与部门割据,统筹安排,进行综合治理、宏观调控,关键是建立流域管理的统一协调的机构,对有关重大的生态建设和水利建设问题的决策,要进行宏观调控和监督,合理配置流域特别是土地、水,争取三大效益达到最佳。

6.建立生态经济核算制度和生态效益补偿制度

鉴于生态工程建设的全局性和长期性,必须通过政策、立法,在财政、税收、信贷等方面进行扶持。要坚决贯彻执行院下达关于建立林价制度和森林生态效益补偿制度,实行森林有偿使用等决定。

7.加强环境教育,提高环境意识

通过加强对干部群众进行以国家制定的5部环境保护法规与8部保护法为核心的环境教育,坚决制止毁林开荒、陡坡开垦以及不合理的土地利用,不断提高干部群众的环境意识和法律意识。

8.加强科学研究和新技术的应用

积极开展环境保护科技示范,逐步推广先进科技成果,特别是对以流域为单元的区域可持续发展、生态系统的环境保护功能、小流域综合治理的模式、流域治理的生态经济评价、计价以及水源涵养林、水土保持林的经营管理技术等方面的研究成果和成功经验。建立长江流域基础地理信息及土地利用动态遥感体系,解决暴雨与洪水的准确预测、预报和预警。

思考题

1.下垫面因素如何影响洪涝灾害?

2.简述长江防洪对策。

3.如何认识非工程防洪措施?

4.如何提高个人防洪意识?

5.15年河南特大洪灾有哪些教训?

长江洪灾频繁发生,其主要自然原因是什么?

长江1998年特大洪水

灾情:

7月份长江中下游主要站的洪量超过1954年,其中宜昌站1215亿立方米,比1954年多45亿立方米,汉口站1648亿立方米,比1954年多120亿立方米。长江干堤在九江大堤处发生决口,几天之内堵口成功。

成因:

自6月份起,长江流域出现3次持续大范围强降雨过程。第一次,是6月12日至27日。江南大部分地区暴雨频繁,江西、湖南、安徽等地区降雨量比常年同期多1倍以上,江西北部多2倍以上。第二次是7月4日至25日。长江三峡地区、江西中北部、湖南西北部和其他沿长江地区,降雨量比常年同期偏多5成至2倍。第3次是7月末至8月末,长江上游、汉水流域,四川东部、重庆、湖北西南部、湖南西北部降雨量比常年偏多2至3倍。受降雨影响,长江发生了自1954年以来第二次全流域大洪水。

损失:

农作物受灾1080.7公顷,成灾728.1万公顷,绝收251.5万公顷;受灾10169.2万人,成灾7094.7万人,死亡人口2140人,伤病人口1522436人,紧急转移1044.7万人;倒塌房屋350万间,损坏房屋732.万间,死亡大牲畜175.7万头;直接经济损失1450.9亿元。

措施:

(l)科学及时地预测预报雨情、水情、灾情,为抗洪抢险、转移灾民和抗洪救灾决策提供依据。1998年3月份气象科技部门就作出了1998年长江流域可能发生1954年型特大洪水的预报,为及早部署防汛抗洪争取了时间。入汛以后,又准确地预测、监测了长江8次洪峰。

(2)依靠专家制定防洪预案和抗洪应急方案,为领导作出重大决策服务。荆江是否分洪,关系江汉平原近800万人的生命财产安全,气象和水文专家们准确的预报分析,为中央作出不分洪的正确决策提供了重要的科学依据。当大庆胜利油田和大庆市面临巨大威胁时,水利专家经过科学研究和论证,及时提出了“上堵、下泄、中护”的最佳方案,从而确保大庆市及胜利油田的安全。

(3)利用现代科技手段进行查险及溃口截流、管涌堵漏抢险战斗。科技部组织中科院等有关部门和灾区的科技力量,运用飞机遥感监测技术及时跟踪监测长江防洪重点地区洞庭湖、鄱阳湖灾情,每隔3小时上报一次新数据,供国家防总决策。首次利用地质雷达诊断堤坝3米以内的险情,结合专家判断取得了较好的效果;用全球定位系统(GPS)技术对大堤变形和位移进行准确监测;地下管线探测仪、水下摄像机对堤坝底层进行重点探测。九江大堤4-5号闸门决口的成功封堵,用钢木土石组合坝技术起到了关键作用;汉川市民乐闸门变形,洪水狂泻,险情发生后,沉船4艘、抛入农用车80多辆,石块2000多立米未能堵住决口,危急关头急调参加过三峡工程截流的专家,用葛洲坝大江截流技术,成功地排除了险情。

(4)科学监控灾区疫情,防病防疫工作卓有成效。卫生部等十几个有关部门组织医务科技人员,科学监控灾区疫情,研究制定各种疫病防治手段。先后向灾区派出22728支医疗防疫队,为灾区和抗洪队伍进行医疗服务达681万多人次,加上各地药品和人力物力的支援,灾区没有出现大的疫情。

中国98特大洪水发生原因

长江自宜昌至湖口为中游,该地区气候温和,丰富,人口稠密,交通便利,历来是我国政治、经济、军事、文化重地,当前在我国经济发展中,同样具有重要的地位。但是该地区水患频繁,灾情严重,它威胁广大人民生命财产的安全,制约地区经济发展,影响生态环境。万里长江,险在荆江,同时武汉是九省通衢的中枢,因此,汉口以上河段更是重中之重。张行南等从气象、径流、地形制成洪水危险程度区划和以人口、耕地为经济因素指标制成的洪灾危险区划,认为长江中游(江汉平原、洞庭湖区、鄱阳湖区以及沿江一带)未来仍是我国七个高危险区之一。虽然考虑的因素较为简单,但它仍不失为一种分析的方法,其结论基本符合我国实际。

据记载,自西汉至1911年的2000余年中,长江共发生洪灾214次,平均每10年一次,中游往往是重灾区。 《中国大洪水》记载了自1840~1992年共153年全国各大河流洪水情况,长江流域有59年发生洪水灾害,平均2.6年发生一次,其中长江中游地区43年发生洪灾,即长江的洪水73%年份殃及中游。从受灾程度看,中游屡为重灾区。继1788年以后,又发生了1860年、1870年两次特大洪水,洞庭湖区、江汉平原等尽成泽国,一片汪洋,城垣坍塌、房屋庙宇倒塌,人畜大量漂没,死伤无数,并先后冲开荆江南岸的藕池口、松滋口,大量泥沙随着水流带入洞庭湖,使洞庭湖迅速淤积,江湖关系发生很大变化。20世纪发生多次洪水,特别是1931、1954年的全流域洪水及1935年中游区域性大洪水,灾情惨重、损失巨大,尤以中游地区为甚。1931年发生的全流域大洪水中长江中下游江堤圩垸普遍溃决,受灾人数2900万人,死亡14.5万人,其中江汉平原、洞庭湖区、鄱阳湖区大部被淹,武汉遭水淹达100天之久。1935年长江中游发生一场区域性大洪水,死亡14.2万人,尤以澧水、汉江遭受灾害极为惨重。1954年全流域特大洪水长江干堤和汉江下游堤防溃口5处,扒口13处,湖北、湖南、江西等长江中游地区受灾最为惨重。新中国成立以后,我国十分重视防洪工作,经过几十年的治理、建设,江河防洪能力大大提高。1998年长江又一次发生全流域大洪水,中游多数河段水位高出历史最高水位,干堤较大险情近1700处,经奋力抢险,才使灾害降低到最低程度,比以往大洪水的受灾程度小得多。其中淹没耕地23.3万hm2,受灾人口200余万人,灾害仍然主要在中游。历史资料表明,长江中游是洪水灾害的重灾区。

1.长江中游洪水致灾性

长江中游水系复杂,区间流域面积68万km2,有众多支流,主要支流北岸有沮漳河、汉江、涢水、倒水、举水、巴河、浠水等,南岸有清江、洞庭湖水系、陆水、富水、鄱阳湖水系等。长江洪水由暴雨形成,正常情况下,汛期降雨由南向北、由下游向上游逐渐移动,上、下游,干、支流洪水错开,不致形成洪水灾害。若气候反常,降雨及其移动情况异常,上、下游,干、支流洪水遭遇,则可能发生区域性或全流域性大洪水。长江中游除受上游洪水影响外,本区域尚有湘西北、鄂西南暴雨区和大别山暴雨区、江西暴雨区,直接威胁区域安全。长江洪水特点是峰高、量大、历时长。而洪量大,河湖蓄、泄洪能力不足,是造成中下游洪灾的主要原因。目前长江中游各河段的安全泄量分别为上荆江60000m3/s,下荆江50000m3/s,城陵矶—汉口60000m3/s,汉口—湖口70000m3/s。而丰水年长江的来流量大于河道安全泄量,1870年宜昌达105000m3/s,枝城110000m3/s;1954年汉口实测流量为751m3/s,据推算,如果不溃口、不扒口分洪、江湖自然滞蓄,合成的最大流量枝城为108900m3/s,汉口为114000m3/s。一般年份中游洪峰多超过60000m3/s,汉口以上河段往往有灾情。河道泄量不足,是引起洪灾的根本原因。

此外,大尺度紊动的破坏往往被人们忽略。长江的流速较大,在河道边界变化之处,易产生大尺度紊动,河床垂向的升高而产生泡,横向的扩宽则产生回流,在主流与回流的交界面上有漩涡,泡漩流的强度的不同,可引起对河床及岸坡不同程度的冲刷。如果水流脉动和近水面气旋的水、气大尺度紊动耦合,可能引发高强度的涡漩,它具有很大的破坏力,若堤身、堤基有隐患,则有可能发生溃决。由于它具有随机性、突发性,难以预测和防范。

2.孕灾环境——河道边界条件

宜昌至枝城约60km河段,为山区性河流向平原性河流的过渡段,枝城以下为平原性河流。因其河型不同、边界条件的差异,中游平原河段分为两大段,即城陵矶以上的荆江河段和城陵矶至湖口段的城九(九江)河段。荆江河段北为江汉平原,南与洞庭湖区接壤,河岸偶有基岩陡岸,成为河流的节点。以藕池口为界又分上、下荆江。河床质中值粒径荆江河段为0.169~0.233mm,城九河段为0.133~0.205 mm,自上至下逐渐变细。河岸物质以二元结构为主,上层为土,下层为砂砾。河流洪水期的水面比降:上荆江约为0.6‰左右,下荆江0.32‰左右,城九河段约为0.25‰,自上而下逐渐变缓。中游有很多通江湖泊,我国最大的两个淡水湖泊——洞庭湖、鄱阳湖及著名的洪湖均位于中游,对调蓄洪水、减小灾情起到一定作用。

世界上许多河流在冲积平原的部分,上段为游荡型,流经一定距离后,转为弯曲型河流、继而为分汊型河流,最后河口段为极不稳定的顺直河流。流量大小变化是外界施加于河流的能量发生变化,河流将通过协调地调整自身的阻力、比降或河宽,以达到最小能耗。如以增加河长、减小比降为主,则向弯曲性河流发展;以增加河宽为主,则向分汊型或游荡型河流发展。对于长江中游而言,边界条件决定了其上段上荆江没有形成游荡型河流的条件,而是微弯分汊型河流,下荆江为典型的蜿蜒性河流,城九河段为分汊河型。

上荆江位于平原河流的上段,虽然比降较大,但河床、河岸结构以土、砾为主,在主泓摆动范围内,为土—砂—砾三层结构,土层厚为8~16m,其余则为土—砾结构。由于土层不厚,下层砾石的抗冲性较强,河岸对水流有一定的约束力,不能任意摆动,因此不具备形成游荡型河流的条件,而是形成了微弯分汊河段。洪水期流量、流速大,携带巨大的能量,对河岸、河床冲刷力很强,时有冲开某些薄弱点而发生溃决,这是上荆江洪灾频繁的原因之一。下荆江为土—砂二层结构,老滩土厚达25~40m,现代洲滩土厚3~12m,以粉质黏土和粉质壤土为主,下部砂层厚30m以上,上细下粗。河流在调整自身的从变量时,因河岸的下层易冲,于是主要以崩岸的形式使河流弯曲,增加河长以减小比降。河流不断弯曲,渐形成弯颈且弯颈不断缩窄,在某次洪水中冲开而裁弯,继而又发展新的弯道,形成了以横向摆动为主的演变特性。在不断弯曲与裁弯,即渐变与突变交替发生的同时,河段逐渐向下游蠕动,而形成典型的蜿蜒性河流。事物的突变往往孕育着灾害,裁弯后河道能量再分配,河流随之进行系统调整,使原有的防洪、通航等设施面临新的河势特性,有的由安全变为危险,有的抵御洪水的作用失效。尤其荆江与洞庭湖同处于一个系统之中,随着裁弯后河道的调整,江湖关系也相应发生变化。1967~12年下荆江的两次人工裁弯和一次自然裁弯后,裁弯段上游水位降低,进入洞庭湖的水量减少,三口下游的下荆江流量增大,使下荆江的防洪形势更加严峻。湖泊纳入的长江沙量与水量同时减少,本应淤积在洞庭湖的泥沙,被河道挟往下游,同时下荆江流量增大后河道冲刷,冲起的泥沙亦带往下游,使城陵矶及以下河段发生一定的淤积。

城九河段的重点在城陵矶—汉口河段,属于江汉平原东南边沿,海拔22~25m,地势平坦。广济以下为黄梅冲积扇平原,右岸窄狭,左岸宽阔。河道宽窄相间,沿江分布有临江山丘或出露的基岩成为节点共有29个,它们或两岸对峙,或一岸突出,控制河型、河势,宽窄相间成藕节状,宽段比降平缓,两岸多为上层亚黏土、下层亚沙土或粉细砂组成,由于岸壁易冲,往往以扩大河宽而耗散能量,形成分汊型河道。在洪水期,水流能量很大,在冲刷河岸时,可能破坏岸壁或堤防而成灾。

长江中游堤高最高达12~16m,大都修建在第四系冲积层上,堤防的地基一般为二元结构,上层为厚薄不均的壤土,下层为很厚的细沙和砂卵石,透水性强。同时长江中下游堤防为数百年至千余年逐渐形成的,堤防年年岁修,不断加高、培厚、逐渐延伸。过去堤防并无设计,又未严格控制施工质量,再加上动物以及人为的破坏,因此1998年前堤身隐患甚多。堤防的挡水时间虽然不多,每年仅十数天至数十天,在干湿交替中运行。有的堤段汛期却处于主溜顶冲段,要承受较大的流速,这是与一般土坝不同之处。有的堤段一般年份不挡水,遇到特大洪水年份,在民垸溃决或分蓄洪区启用后骤然挡水,其安全性是可想而知的。有的堤段洪水位高出堤外地面10余m,薄弱之处,时有渗漏、管涌等发生,有可能溃决而威胁堤外人民生命财产的安全。

3.人口众多、经济发达

长江中游因其地理位置优越、丰富、工农业发达、经济基础雄厚、城市化水平高,地区的人口稠密,经济发达,在我国国民经济中具有举足轻重的地位。长江流域人口4.18亿,占全国人口的34%,其中中游人口1.91亿,占全流域的46%,人口密度较高,每平方公里281人。全流域的生产总值、工农业总产值和财政总收入分别占全国的34%、33%和35%,主要经济区在中下游,其中中游地区占有较大份额。特别是流域内的防洪区面积只占全流域的8.5%,但人口、国内生产总值分别占全流域的34.4%和56.4%。改革开放以来,以浦东为龙头,进一步发展长江经济带,长江中游形成以武汉为中心的经济区,使整个中游地区经济进入快速发展期。如前所述,长江中游又是洪水灾害多发区,而承灾体地势平坦,大部分地区是一望无际的平川,一旦发生洪灾,损失必然巨大。

长江流域发大水为什么不能及时排向大海?

98特大洪水

1998年中国洪水是1998年在中国的长江、松花江、珠江、闽江等主要河流发生的洪水的统称。此次的长江洪水程度仅次于1954年,是长江在20世纪的第二次大洪水;松花江洪水是其在20世纪的第一次大洪水;珠江洪水是其在20世纪的第二次大洪水。

98特大洪水 - 起因赤道东太平洋附近水温异常升高现象,也就是人们常说的厄尔尼诺现象,使得中国的北方和长江一带形成了两个大的降雨区。

欧亚高原和青藏高原上的积雪较多。

1998年7月中旬开始,西太平洋副热带高压突然南退,位置偏南偏西,这是十分不正常的,造成了长江上游一带暴雨现象发生极为频繁。

1998年6月到8月,乌拉尔山、贝加尔湖和鄂霍茨克海三个地区出现阻塞高压形势,造成西伯利亚的冷空气较易南下,这也是长江一带多雨的原因之一。

98特大洪水 - 过程长江

1998年,长江上游一共出现了8次洪峰,中下游也爆发洪水,最终成为全流域大洪水。

6月12日至6月27日,因为下雨,鄱阳湖水系爆发洪水,抚河、昌江、信江水位超高(超过历史最高水位)。洞庭湖水系也发生了洪水。这两个湖的洪水流入了长江,24日起,长江水位超过警戒水位。

6月28日至7月20日,长江上游大量降雨,上游出现超过历史最高水位现象。而鄱阳湖和洞庭湖水系洪水量减少,长江中下游水位曾回落。

7月21日至7月31日,长江中游开始大量降雨,武汉市以及周边地区下暴雨。洞庭湖水系洪水增大。

8月,长江水位居高不下。16日,1998年长江最大的第六次洪峰在宜昌出现了,流量每秒63600立方米。随后宜昌又出现了两次洪峰,但是都没有第六次洪峰大。

松花江

6月底至7月初,第一次洪水出现了,主要来自嫩江上游和诺敏河、甘河。

7月底至8月初,第二次洪水来临,主要是嫩江中下游汇来的水造成。

8月上旬,第三次洪水发生,嫩江全流域大洪水。

西江、闽江

6月,西江(珠江流域)发生洪水,原因是上游干流、支流来水和流域内降雨。

6月中、下旬,闽江支流流域发生暴雨,造成闽江干流水位上升,出现洪水。

98特大洪水 - 降水量长江流域

长江流域面平均降雨量为670mm(1998年6月到8月),比多年同期平均值偏多37.5%

松花江流域

松花江上游的嫩江流域面平均降雨量577mm(1998年6月到8月),比多年同期平均值偏多79.2%。

98特大洪水 - 灾情这场洪水范围比较广,持续的时间也很长。中国的战士和群众奋勇救灾;一些水利工程也起到了分洪作用。最终损失情况如下:

涉及省、市、自治区、直辖市29个。

江西、湖南、湖北、黑龙江、内蒙古、吉林等受灾最重。

农田受灾22,290,000公顷。

成灾面积13,780,000公顷。

死亡4150人。

直接经济损失2551亿元人民币。

宜昌朝天吼漂流 涨潮能不能去?

因三峡下游清江、汉江、洞庭湘江,鄱阳湖水系等流域汇入长江,且不可调控,安徽江西又多山地势高江面窄,近期这些水系全部下雨,同时汇入长江。尤其江西全省巨量洪水经壶口涌入长江抬高江面,导致江汉平原江水流速放缓,流入大于流出。

三峡只能调控宜昌上游的流量,近期普遍降雨的鄂西清江、洞庭湘江、鄱阳湖等水系,三峡无能为力。武汉的汛情主要因下游洪水占用和抬升江面排不出去所致。江西放晴,武汉无恙。

要一劳永逸,则可把鄱阳湖水经赣江引入韶关珠江水系,在桃江和浈江分水岭附近建个大型水库,水库既连通桃江也连通浈江,长江汛期用泵站抽赣江水入库开浈江闸汇入珠江,珠江汛情则抽浈江水入库开桃江闸经赣江汇入长江。第二方案就是在湖口至南京段修一条泄洪道,平时可以是公园、农田、湖泊、公路,不得建住宅,汛期当上游警戒水位时,泄洪道则开始淹水,釆取自然泄洪,不用泵,缺点是建设难度大。

这是个令人揪心的问题。

作为我们的母亲河,长江也是我国最大和最长的河流,这里不仅在 历史 上孕育了极其璀璨的文明;数千年来也为中华文明提供了极其丰富的水,是南水北调的重要源头;其数千公里河道更是名副其实的黄金水道,连接起了我国最繁荣的经济带。

但这条孕育了数千年中华文明的母亲河,却也在不断地给我们带来巨大的灾难,尤其是98年洪水,成为所有中华儿女最刻骨铭心的回忆。

而当前,愈演愈烈的长江洪水再度让亿万同胞胆战心惊。

我们都知道长江之所以频发洪水,直接原因就是长江洪水无法及时排入东海,河水的不断汇集是长江水位不断上涨并严重威胁两岸人民的重要原因。

那么,为何长江洪水不能及时排向东海呢?静夜史认为有以下原因:

1、河水落差太小

长江下游水位落差太小,是长江下游一再出现洪水险情的直接原因。

虽然长达6300多公里的长江落差高达6600米,平均每百公里的落差也达到了84.4米,但宜宾以上3300多公里的上游落差就高达6200米,这意味着中下游的长江水流极其平缓。

事实上长江中下游分界线,即江西九江市湖口县的海拔只有68米,这意味着长达938公里的长江下游总落差只有几十米!

如此平缓的水流,自然极其容易导致洪水淤积、水流不畅。

2、入海口太少

长江下游排水不畅,还有一个重要因素在于入海口太少。

我们从长江流域图可以看出,长江中入海口附近的流域宽度很窄,这极其容易导致河水的猛烈淤积。

而在长达6300多公里的长江,有岷江、嘉陵江、汉江、湘江、赣江等诸多支流汇入,其水量的叠加效应是极其可怕的。

事实上黄河等河流也有同样的问题,淮河甚至没有入海口,当所有河水都涌向干流时,其水位不断升高的结果不言而喻。

相比之下,珠江等多河道入海的情况就不容易出现排水不畅的情况。

3、降水太集中

三哥不断作死时,很多人提议截断雅鲁藏布江从而达到不战而屈人之兵的目的。

但问题是恒河水量尤其是汛期水量主要来自于降水补给,来自上游的冰川融水对于总径流量来说微乎其微。

长江也是一样的道理,长江中下游之所以洪水频发,根源在于气候影响。

由于锋面气旋在我国东部地区的季节性移动,长江流域在每年6月中旬到7月中旬都会形成大范围的降水天气,这就是梅雨时节。而随着锋面气旋的缓慢移动,长江中下游的支流都会陆续迎来汛期,长江也会在每年的七八月份形成集中性的洪涝灾害。

4、人为破坏太严重

长江中下游洪涝灾害的愈演愈烈,除了一系列自然因素,最根本的原因在于人为原因。

规模宏大的西部大开发,在给广大西部带来经济发展的同时,也对西部生态环境造成了不同程度的伤害。而西部地区是我国大部分河流的源头,这就首先导致水土流失的不断加剧。

而长江流域水土流失的直接结果就是长江含沙量的大量增加。而在下游水流极其平缓的情况下,泥沙的大量淤积必然导致河床的不断升高与通江湖泊的容量骤减。

再加上随着经济的发展,长江流域的开发强度也越来越大,填湖造田等现象越来越普遍,这使得长江流域的泄洪湖泊越来越少,当洪峰来临时,水位必然是不断升高。

三峡等水利设施的修建,对于调蓄洪水自然有着巨大的作用,其创造的 社会 效益也非常可观,而且通过对长江泥沙的阻拦,下游泥沙淤积的速度也大为放缓。

但如同雅鲁藏布江的困局一样,三峡再厉害,它的位置也是在中游,即便它能拦住中游以上的洪峰,对于三峡以下的下游地区,尤其是因持续降水而导致的洪涝灾害,三峡注定是无能为力的,毕竟水不能倒流。

虽然长江下游地区人口稠密,人地关系极度紧张是客观事实,但如果仍然不重视长江生态环境的保护,那么长江的洪涝灾害只能越来越恐怖,届时我们承受的灾难也必将越来越可怕。

多有疏漏,烦请斧正。

长江流域发大水,为何不能及时排向大海?

最近,长江干流暴涨,给长江沿岸地区造成非常大的防汛压力。进入汛期以来,长江干流的水位和流量快速增长。7月3日,镇江辖区高潮水位已达7.10米,首超警戒水位(7.0米),大通流量53000m /s。7月4日,高潮水位就上涨到了7.34米,大通流量达58300 m /s。

简单来说,长江上的水,很着急,急着要奔向大海,谁要是拦着路,就直接淹过去然后冲向大海。

有朋友想问了,为何长江的洪水不能快速奔向大海,给人们造成巨大的人身财产损失的威胁?

我认为主要原因有如下几点;

1,长江流域状态,便于洪水汇集。长江从西向东流,一路吸收了岷江、赤水、沱江、嘉陵江,乌江、汉江、雅砻江、湘江、沅江、赣江和清江等诸多支流的水量。南北方向支流同时汇集到长江来,这种集中式水系状态,是最容易造成洪灾的。

2,长江流域降雨集中,长江泄洪能力有限。长江上游受到西南季风和东南季风双重影响,降雨量本身就比较多。关键是,长江每年的降雨量一半集中在七八月份。如此集中的水量汇集,让长江干流承受巨大压力。长江上中游的分界点在宜昌,海拔仅有60到100米,中下游分界点芜湖,海拔更是只有十几米。在数千里的干流上,水位落差只有100米不到,自然泄洪能力很受限制了。

3,长江流域开发较多,人口产业密集。长江流域从宋朝开始,农业开发越来越大。原本的八百里洞庭湖,如今几乎是洞庭河,原来的千湖之城武汉,水域面积也大大下降。鄱阳湖也有类似情况。这些湖泊具有很好的蓄洪作用,但是都被填作耕地。并且,在长江中下游平原,具有最大规模的城市群和人口密集地。正是因为长江沿岸有巨大的财富,人们才格外重视长江洪水。

4,大量维护造田、泥沙淤积等现象,让洪水无路可走。人类活动的频繁,不仅让长江沿岸损失了大量的湖泊和河道,更多的湿地也被开发和硬化,长江的水域面积减少的太快了。再加上上游携带大量泥沙,很容易淤积起来让河道变得更浅更窄。这样天灾人祸双重作用下,长江的洪水无路可走,只能从人类和城市的头顶夺路而走。

5,长江支流水利建设滞后,蓄洪能力不足。解决长江洪水问题,最直接的办法便是水利设施建设。如果长江各大支流兴建更多的水库进行蓄洪,长江干流的流量有可能大大缓解,长江的安全性也会大大提高。同时,长江中上游的水土保持工作也要加强,毕竟,泥沙淤积也是造成洪水的重要原因。

长江是我们的母亲河,也是我们的黄金水道,同时,长江会发脾气淹没城市和农村。

善待长江,就是善待自己。

最近长江洪水灾情一直牵动着全国人民的心,由于长江流域,尤其是中下游流域持续降雨,在7月2日长江2020年的第1号洪水已经形成,湖北、江西、江苏、安徽四省水位都大大超过了警戒水位。

(洪水已经倒灌进入武汉市)

(不仅是武汉市,就连鄱阳湖也出现了长江水倒灌的情况,湖口站水位21.81米,超警界水位2.31米)

(洞庭湖也已出现倒灌,7月11日,江西省防汛抗旱指挥部将防汛II级应急响应提升至I级,这也是2010年以来江西首次启动该响应)

本次洪水之所以如此汹汹,是由于长江流域遭受了持续的强降雨袭击,导致长江水位持续暴涨。

在此先给大家介绍下什么是流域?

流域是指一条河流的集水区,例如长江流域面积180万平方公里,在该区域内所有的降水先流入长江的各个支流,再通过各个支流会汇集到长江主河道。

(长江流域地图,在这个范围内的所有降水,除了蒸发以及被植物、动物获取以外,其他的降水全部都会汇集到长江主干道,再由长江排入大海)

在日常情况下,长江主干道是可以顺利代谢本流域内的所有降水的。但是当碰到十年一遇、五十年一遇、或者百年一遇的强降水时,长江主干道的宽度和深度就无法容纳过多的降水。

(进入七月份以来,降水主要集中在长江流域)

说的直白一点,长江主干道就是一条很粗的下水管,你平时往里面倒一盆水,这条下水管可以轻松地把水排掉。

不过就算这条下水管很粗,排水能力很强,但它的排水能力终究是有限的,如果你一次性倒五盆水,就超过了它的排水能力,水就会漫出来。

所以说在遇到强降雨时,大量的降水涌入长江主干道,超出了长江了承载能力,江水就要漫出河道,这便是洪水。

(长江洪水漫过两岸堤坝)

其实在自然界中,洪水是很常见的,是一种自然现象,但是对于人类而言,这就是一种自然灾害。因为人类文明和城市基本都是沿河而建,遇到洪水就会淹没城市,威胁人类的生命和财产安全。

对于长江洪灾,建国后一直在不断治理,尤其是在三峡大坝完工之后,长江发生全流域洪水的几率大大降低,因为三峡工程可以最大限度的化解来自长江中上游的洪峰。

然而这次强降雨是集中在长江中下游地区,不在三峡工程的管辖范围内,因此形成了供水。

总的来讲,洪水的形成是由于降水太多太突然,而长江河道的宽度和深度是固定,无法承受过多的降水,导致江水漫过大堤,形成洪灾。

首先,2020真是多灾多难的一年,进入7月以来,各地洪水频发,特别是长江流域一带,四川,重庆,湖北,江西,连降大到暴雨,这几天更是一直在下,长江有些河流或者支流的警戒水位甚至超过了1998年特大洪水的水位,特别是湖北和江西,更是拉响洪水一级响应警报!

为什么长江流域的水不能及时的排向大海呢,就是因为下的雨太大,持续时间长,水太多,洪水从上游的各个支流不断的汇入长江,水就越来越大越来越多,流向大海的水跑不赢流进长江的水,而且湖北江西地势平坦,从上游四川重庆汹涌来的水在湖北速度会放缓,上游水多了,三峡大坝就得开闸放水,还得保证大坝和上中下游所有群众的安全,提前预警,做好安全措施,有备无患,人定胜天!

江水流入大海也需要一定的时间,自2020年夏季以来,我国南方地区普遍形成了强降雨天气,短时间内如此多的降雨量想要及时汇入长江自然便会存在问题。并且南方地区地形复杂,地势有高有低,在遭遇长时间的强降雨时,雨水很容易在地势低的地方汇聚起来,造成涨水的现象。

同时,长江的水流量有限,当水量达到一定程度时,很有可能溢过堤坝,淹没农田和村庄。在7月11日,江西省鄱阳县就因为一段120米长的圩堤决口,导致几十万亩农田淹没,受灾人口达几百万。

长江流域地区两个最重要的湖泊就是洞庭湖和鄱阳湖,分别位于湖南和江西,这两个湖也能够在一定程度上能够吞吐一定水量,起到调节长江中下游水位的功能。然而,今年降雨量异常迅猛,鄱阳湖的水位也已经超过了警戒水位,水位突破1998年的 历史 极限。

整个长江的长度约为6280千米,干流流经青海省、西藏自治区、四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市共11个省级行政区(八省二市一区),覆盖区域如此之大,在多个地区遭遇强降水的情况下,一时间内依赖长江将洪水汇入大海是非常困难的。

因为降雨量超出了长江河道的最大流量。。。

就跟你突然往你家卫生间洗手盆里倒一大桶水下去是一样的,洗手盆的泄水管道不够粗,所以洗手盆里会装一盆水。然后才慢慢的流下去。

1. 离开长江出海口东海路程还很远,

2. 下游缺乏级梯级地形快速排水,

3. 地形限制无法挖运河从东面入海。

比如上海的黄浦江早年就在腰部浦东侧向东面大海方向开挖出大治河和川杨河两条笔直的人工运河,汛期可不经过长江而直接开启水闸排入东海。

长江还是那条长江,大水为何不能排入大海?有五个原因“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,长江黄河孕育了神州大地,造福中华民族几千年,成就了中华民族现如今的辉煌面貌。

长江发源于具有“世界屋脊”美称的唐古拉山脉,全长6300余公里,位居世界第三,东于崇明岛注入东海。长江在远古时期就已经形成,经过约2亿年的变化形成了今日的水系结构,流经我国多个省市和自治区,流域面积高达180万平方公里,是我国最为重要的水量组成部分之一,具有 “水能宝库” 之称。

长江养育了中华民族,然而在推动中华民族发展之时也给中华儿女带来了诸多灾难,甚至将不计其数的中华儿女卷入滔滔江水之中。如今7月,又到了长江水洪灾泛滥的季节,尤其自今年入汛以来,我国南方地区多地发生多轮强降雨,造成南方多地屋毁人亡,受洪涝灾害十分严重。而据江水利委员会预测声称,未来两天长江中下游各个干流主要控制站洪水监控点将进入 历史 上洪峰水位前列。

长江东入海,然而长江中下游地区每年都要饱受洪水折磨,甚至随着时间的推移,长江洪水泛滥的程度更加严重, 既然是东入海,那么长江流域发大水时为什么不能及时排向大海呢?

一、 夏季暴雨集中且频繁长江流域属于亚热带季风气候,受季风影响,从东部海洋携带的水分十分丰裕,降水量

由东南向西北递减。属于亚热带季风气候区的长江流域,季风性极其明显,夏季高温多雨,加上大陆气团的影响,我国南方地区夏季极易出现暴雨。

据相关数据统计,长江流域年均降水量可高达1100毫米,光夏季降水量即战区全年降水量的85%,而隶属长江流域的不同地区降水量不同。强降雨加上河流枝干多而复杂,暴雨过后从不同地方汇入长江,导致长江水位迅速上升,然而长江长度位居世界第三,河水流经路途遥远,所以流入大海需要一定的时间。

二、 中上游植被破坏严重,河水含沙量高长江上游地区主要流经高原、山地,流经的中国第一阶梯海拔高度约3500—5000米,

地势挺拔陡峭,水流湍急。长江源头位于青藏高原之上,海拔高而气温低,生态环境极其脆弱,而流经的高山地段因土层薄弱,夏季逢暴雨易导致山体滑坡或大雨将坡地泥土直接冲刷入江,造成长江含沙量高。本来生态环境就脆弱、地势陡峭而土层薄的上游地区加上近年的认为破坏,生态环境更加恶劣,被雨水携带入江的泥沙更多了。

三、 中下游地势平缓,泥沙沉淀长江下游地区主要是丘陵或平原,地势低矮平缓。由于长江地势东高西低,落差十分大,上游地势可谓是“岩悬青壁断,地险碧流通“,水速堪称”千里江陵一日还“;然而下游地势却是“山随平野尽,江入大荒流”由此可见长江之水上下游水速落差非常之大。

地势悬殊造成的水速落差,使得长江上游携带的大部分泥沙在下游沉淀,导致下游河床、河底抬高,从而进一步导致河水漫过河岸形成洪涝灾害。下游泥沙的堆积也会进一步导致河水水流速度变慢,从而引起下游洪水灾害恶性循环。

四、 湖泊调蓄能力下降长江中下游其实有很多湖泊,其中洞庭湖、鄱阳湖等对其影响巨大。湖泊作为重要的水,不仅能够满足附近居民工业用水、农业用水、生活用水等功能,对于河流具有调节作用调蓄作用,其面积与调蓄能力成正比。

但是随着经济的发展,位于长江流域的各大湖泊均遭受到了严重破坏,尤其是位于长江下游地段的鄱阳湖,由于填湖造陆等经济项目的开发,加上泥沙的堆积,鄱阳湖面积正在以惊人速度缩小。鄱阳湖承5河通长江,是5河入江的重要“中转站”,但由于面积在不断缩小,其蓄水能力已经大大减弱,对长江的调节作用越来越弱。

五、 入海口变狭窄长江于崇明岛入东海,受岛屿地势影响入海口本来就不大,加上从上游携带的大量泥沙堆积于入海口,使入海口宽度不断缩小。

综上所述,长江虽有入海口,但随着 社会 经济的发展,生态环境的严重遭到破坏,经济发展与生态环境保护不协调矛盾突出,导致长江中下游地区洪水越来越泛滥。人类取之于大自然,就应该敬畏自然,在经济发展之时更加注重保护自然,我们不能只是一味地向自然索取生存资料而不予以回馈,大自然也会给人类教训的。

所以,保护生态环境有责,我们应该共同努力,一起建设人与自然和谐共处的生态环境。

长江流域的湖北段地势平坦,容易积水,洪水经长江下游往上海排泄不及时, 历史 上是年年修年年漏,可否向北开挖一条排洪时令河,延南水北调中线以东,20公里建设一个蓄水湖,经过河南的信阳,驻马店,周口,开封,安阳,河北的邯郸,邢台,石家庄,保定,北京。沿途串联50余条河流,让引水延串河向东自然流淌,这条运河要宽,要深,还要可以开展 旅游 航运,流量要大,要把多余的长江水分储到缺水的中原和华北,

中国历史上最大一次水灾是哪次?

我是兴山人,朝天吼确实刺激,但绝对不是你想的那么惊险,也不存在涨潮,一条小小的河流怎么会涨潮,而且因为水量的不稳定性,现在已经在上游加了水坝以增加性,绝对安全而且绝对比的过任何一家漂流地点。

我国最大的洪水是什么时候?在哪里?

综述:1998年中国遭受了历史上最大的洪灾。当年中国不得不分洪到长江流域和中部地区,以保护城市和长江沿岸的工业重镇。位于湖北省东部的省会城市武汉情况尤其危急,武汉市被长江一分为二,很容易就受到洪水的冲击。

洪水是暴雨、急剧融冰化雪、风暴潮等自然因素引起的江河湖泊水量迅速增加,或者水位迅猛上涨的一种自然现象,是自然灾害。从客观上说,洪水频发有其不可抗拒的原因,可以说是“天命”难违。

洪水级别:

一般洪水:重现期小于10年。

较大洪水:重现期10~20年。

大洪水: 重现期20~50年。

特大洪水:重现期超过50年。

百度百科-洪水

是1998年夏季,中国南方罕见的多雨。持续不断的大雨以逼人的气势铺天盖地地压向长江,使长江无须臾喘息之机地经历了自1954年以来最大的洪水。洪水一泻千里,几乎全流域泛滥。加上东北的松花江、嫩江泛滥,中国全国包括受灾最重的江西、湖南、湖北、黑龙江四省,共有29个省、市、自治区都遭受了这场无妄之灾,受灾人数上亿,近500万所房屋倒塌,2000多万公顷土地被淹,经济损失达1600多亿元人民币。

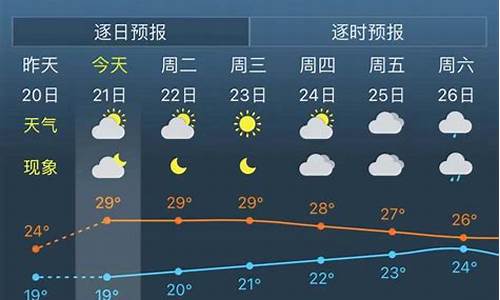

7月2日,长江上游出现第一次洪峰。17时宜昌洪峰流量53500立方米每秒。 7月18日,长江上游出现第二次洪峰。1时宜昌洪峰流量56400立方米每秒;8时沙市洪峰水位44.00米,相应流量46100立方米每秒。 7月21日至22日,武汉市降特大暴雨,最大点雨量汉阳532毫米、汉口434毫米、武昌375毫米,创该市有雨量记录以来的最高纪录。 7月24日,长江上游出现第三次洪峰。宜昌洪峰流量52000立方米每秒。 7月26日零时,长江石首至武汉河段实施封航。 7月26日,江西、湖南省依据《防洪法》宣布进入紧急防汛期。 7月27日8时,长江武汉至小池口河段实施封航。 8月1日20时30分,湖北省嘉鱼县合镇垸溃决。该垸为长江大堤之间的洲滩民垸,溃决后省防汛指挥部紧急调动2000名解放军、武警官兵和公安干警,动用150多艘冲锋舟、橡皮船,全力抢救,并空投1万件救生衣。在抢险中有19名解放军官兵牺牲。 8月7日,长江上游出现了第四次洪峰,洞庭湖水位也持续上涨,造成了长江中下游更为严峻的局面。8时,朱(钅容)基总理打电话给国家防总副总指挥、水利部部长钮茂生,询问汛情,并要求召集各方面专家紧急会商,提出应对措施。22时宜昌洪峰流量61500立方米每秒。 8月7日13时50分,长江九江大堤发生决口,决口位于九江市城区长江大堤上游段4号—5号闸口之间。中央紧急调动部队进行堵口,南京军区、北京军区某集团军和福建、江西武警等联合作战,于12日18时堵口成功。 8月12日,长江上游出现第五次洪峰。15时宜昌洪峰流量62800立方米每秒。 8月16日,长江上游出现第六次洪峰。20时30分沙市水位涨达45.00米,达到荆江分洪的上限水位。 8月17日9时,湖北沙市出现洪峰水位45.22米,超过1954年的历史最高水位0.55米,超过荆江分洪上限水位0.22米。在迎战长江第六次洪峰过程中,葛洲坝枢纽以及隔河岩、漳河、丹江口等水库优化调度,拦蓄洪水,减轻了下游的防洪压力,为长江防汛抗洪做出了突出贡献。 8月24日,全军和武警部队投入抗洪抢险兵力总计已达27.6万人,这是自渡江战役以来在长江集结兵力最多的一次。 8月25日,当晚,长江抗洪一线部队17.8万人全部上堤防守。 8月25日,长江上游出现今年第七次洪峰。12时宜昌洪峰流量56300立方米每秒,洪峰水位53.29米。由于隔河岩、葛洲坝水库拦洪错峰,这次洪峰没有引起汉口以下河段水位上涨,但高水位的持续时间进一步延长。 8月27日,全军部队和武警投入抗洪的兵力达到日最高峰,共27.85万人,其中长江中下游各省17.8万人,嫩江、松花江地区10.05万人。 8月31日,长江出现第八次洪峰。2时宜昌洪峰流量57400立方米每秒,葛洲坝和隔河岩水库再次发挥了重要作用,削减洪峰流量2000立方米每秒,拦蓄洪水1亿多立方米,减轻了这次洪峰对下游的影响。同日,嫩江、松花江干流水位开始全线回落。 9月2日,长江中下游干流水位开始全线回落。长江干流鄂州至小池口河段恢复通航,累计断航时间37天。 9月7日,长江干流石首至武汉河段恢复通航,至此长江干流全线恢复通航,最长封航时间43天。 9月22日,参加抗洪抢险的解放军和武警部队官兵全部撤离抗洪第一线。 9月25日,长江中下游水位全线回落至警戒水位以下。 9月28日,全国抗洪抢险总结表彰大会在京隆重举行,宣布抗洪抢险斗争已经取得全面胜利。